座布団に着物姿で座り、扇子と手ぬぐいを使いながら自分の語りと仕草だけでオチのある噺を語る・・・。「落語家」と言っても、それ以外は知らないことばかりでは? 落語に興味を持ち始めると、もっといろいろと知りたくなるものです。どうやって落語家になったの? 修業や稽古は? 階級や亭号ってなに?などなど、次から次に疑問が出てくるはず。ここでは、落語を聞かせることを職業とする「落語家」についてご紹介します。

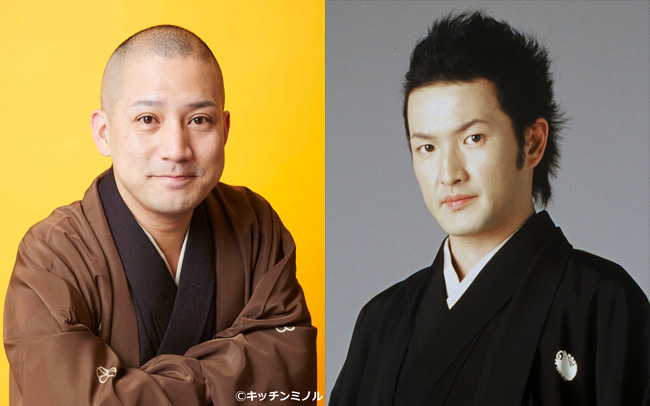

歌舞伎座「花篭ホール」にて『江戸落語を食べる会』の高座に上がった古今亭文菊さん

落語家になるにはどうすればいいの?

ひとつしか道はありません。真打ちの落語家に弟子入りして修業をすること。師匠が入門を許可すると、まずは「前座見習い」となり前座の修業がスタート。人にもよるけど数カ月から1年くらいすると「前座」(楽屋入り)に。落語の稽古を重ねながら芸を磨き、落語漬けの生活を3~5年務めてようやく「二ツ目」、そしてさらに10年くらいすると、いよいよ「真打ち」になれるという長い道のりが待っている。

「真打ち」とは、寄席の番組でトリをつとめる資格を持つ落語家のことで、落語家の目標のひとつとされている。弟子を取ることも可能。この「真打ち」がゴールと思いきや、ここからがスタートと考えている人がほとんど。落語家は、一生をかけて落語の道を極める、つまり、ずっと人生の修業が続いていくわけです。

落語家の修業・稽古ってどんなことをするの?

修業のやり方は師匠によって異なるが、一般的に前座見習いは、師匠に付いて仕事先へのかばん持ち、師匠の家の雑用、前座になるための修業(落語の稽古、着物の着方やたたみ方、鳴り物の稽古など)が仕事。前座になると、前座見習いの仕事に加え、寄席で楽屋の雑用全般の仕事があり、開演すると「開口一番」に出演して約10分ほど落語をする。番組中も高座の座布団を返したり、メクリを替えたり、ネタ帳に記入するなど、とにかく大忙し!

落語の稽古は、師匠や先輩から教わるのが基本。稽古をつける者と教わる者が向かい合って対座し、口伝で教えてもらう。噺を覚えたら、教えてもらった師匠や先輩の前で演じ、それに対して教える側が言葉遣い、緩急抑揚から仕草、噺の構成や人物造形まで細かく指摘し(ダメ出し)、修正を加えてまた演じる。これでよし!と師匠のOKが出るまでは、その落語を高座に掛けることができない。

「三遊亭」「柳家」「古今亭」・・・落語家の名前・亭号の由来

落語家の名前に付いている「三遊亭」「柳家」「林家」「古今亭」などは、苗字ではなく「亭号(ていごう)」という。落語の流派を表すもので、入門すると師匠から亭号をもらえるものです。

東京で多い「三遊亭」は、江戸時代に活躍した初代三遊亭圓生(えんしょう)が開祖。「柳家」の開祖は、江戸時代に人情噺の名人として活躍した初代麗々亭柳橋(れいれいていりゅうきょう)、「古今亭」は初代三遊亭圓生の弟子で二代目になれなかった圓太(えんた)が、三遊亭から独立し初代古今亭志ん生(しんしょう)を名乗ったことがはじまり。ほか「林家」「春風亭」、関西で多い「桂」や「笑福亭」など、それぞれに亭号の由来がある。

ちなみに、前座のときは単純な名前で本名をもじったり、なかには「柳家おじさん」「三遊亭いるか」などと付けられた方もいたそうだが、真打でちゃんとした名前に改名している。

WRITING/MACHIKO MIYATA

【特集】気軽でたのしい!ハマル落語

若者の間で、空前の落語ブーム到来!と騒がれている近年。それならどんなものか聞いてみたいけど、なんとなく敷居が高そう・・・と思っている人も多いのでは? でも大丈夫、予備知識は不要です。頭を空っぽにしてぼーっと噺に耳を傾けていると、いつの間にかクスっと笑えたり、お腹がよじれるほど大笑いしたり、身を乗り出して夢中になっている自分に気付くはず。今まで経験したことのない新たな世界に、即ハマること間違いなし!