国立能楽堂 4月企画公演『女性能楽師による』能「葛城」ほか

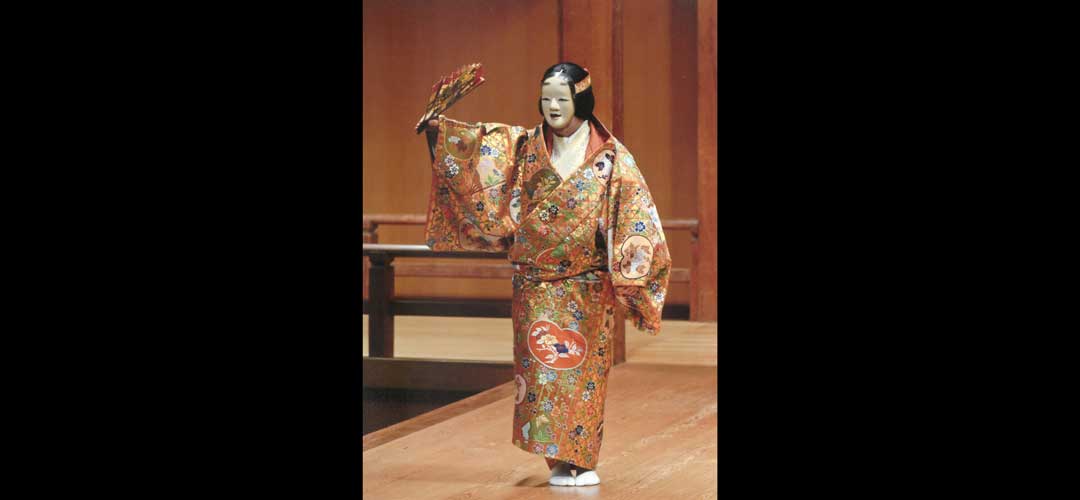

能「熊野」津村聡子

更新日:2020/02/04

女性能楽師の凛々しい舞姿にうっとり!能楽体験とランチ付きで楽しむ女流能4演目

国立能楽堂4月の企画公演は、第一線で活躍する女性能楽師による「仕舞」(しまい)と能を鑑賞する会。仕舞とは、能の中で見どころとなる部分を、面と装束を着けずに地謡(じうたい)に合わせて紋付袴だけで舞う演能形式。短時間で最もおもしろい部分のみが観られるので、能初心者でも楽しめるのが魅力。名曲ばかりを集めた仕舞3演目と神秘的な神話の情景が美しい能1演目で、女性能楽師の凛々しい舞姿を堪能して。OZ限定で、鑑賞前に貴重な能楽体験に参加できるので、能楽デビューにもおすすめ!

プラン一覧

『国立能楽堂 4月企画公演』鑑賞に能楽体験&ランチ付き

■1人4800円(税込)

通常3300円の脇正面席チケットに、ワークショップ(能面体験、装束体験、楽屋・鏡の間見学)とランチ付き

<開催日>

2020/04/29(水・祝)

【受付】9:30~

【ワークショップ】10:00~(国立能楽堂2F研修能舞台での能面体験、装束体験、楽屋・鏡の間見学)

【ランチ】11:30~(国立能楽堂「向日葵」)

【公演】13:00開演(12:00開場)~

※ワークショップは3つのグループに分かれて実施するため、体験の順番はグループにより異なります。同行者は同グループとなります。グループは当日受付時にお伝えします

見どころ

初心者でもわかりやすい!女性能楽師が演じる傑作で日本の伝統芸能に触れる

国立能楽堂4月の企画公演で鑑賞するのは、仕舞3演目と能1演目。平忠度(たいらのただのり)の和歌への愛を、桜をモチーフにした一首の歌をめぐる物語に作り込んでいるところが素晴らしい「忠度(ただのり)」、源氏物語に材を取った「野宮(ののみや)」、緊張感に満ちた傑作「山姥(やまんば)」、そして幻想的な雪の能「葛城(かづらき)」など、どれも名曲ばかりでわかりやすいので、能楽初心者にもぴったり!

津村聡子 シテ方観世流

東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業

坂井音重に師事

2004年 歌人の馬場あき子が女性能楽師のために書き下ろした新作能「小野浮船」でシテを勤める

東京観世会などの舞台で活躍。日本能楽会員

女流能楽師による能楽体験、レクチャー、記念写真などОZ限定で貴重な体験を

鑑賞前はОZ予約特典として、プロ女性能楽師3名によるミニトークと能楽体験に参加できる。能の楽しみ方や注目ポイントなどをわかりやすく教えてくれるほか、足袋を履いて研修能舞台に上がれたり、面や装束を着けたり記念撮影ができたりと、通常ではなかなかできない貴重な体験を楽しめる。予備知識を身に着ければ、より親しみを持って鑑賞できるはず。

林美佐 シテ方金春流

東京都出身

1993年 故仙田理芳に入門、同年『生田』子方にて初舞台

現在は辻井八郎および80世宗家金春安明に師事

2012年 『田村』にで初シテ

これまでに『獅子』、『乱』を披く(※)

金春流女性能楽師の会『み絲之會』(みいとのかい)同人

柏崎真由子 シテ方金春流

北海道函館市出身

東京造形大学絵画専攻領域在学中に能と出会い、卒業後にプロの道へ進む

80世宗家金春安明および高橋万紗に師事

2011年 『花月』にて初シテ

これまでに『獅子』、『乱』を披く

金春流女性能楽師の会『み絲之會』(みいとのかい)同人

安達裕香 シテ方金春流

徳島県出身

早稲田大学文学部在学中に能と出会い、、卒業後にプロの道へ進む

本田光洋に師事

2014年 円満井会定例能にて能『小鍛冶』(こかじ)にて初シテ

2018年 『乱』を披く

※披く(ひらく)とは、能楽師が、ある曲のシテもしくはそれに準ずる役などを初めて演じること。

一度は行ってみたい!座席にモニター解説付き、客席数が都内最大規模を誇る国立能楽堂

日本全国に約70以上存在する能楽堂。その中でも千駄ヶ谷の閑静な街並みの中に佇む「国立能楽堂」は、客席数が627席と都内最大規模で、ゆったりと落ち着いた雰囲気。能舞台の床材には、今ではなかなか手に入らない樹齢400年の尾州檜が使用され、各座席には字幕モニターが付くなど、風格・設備ともに極上のホールで鑑賞できるのが魅力。憧れの国立能楽堂で日本の伝統芸能に触れる雅なひとときを。

あらすじ

「忠度」

藤原俊成卿(ふじわらのとしなり:勅撰和歌集「千載集」の選者)に仕えていた人物が、俊成の死後に出家し、西国行脚の旅に出て須磨の浦に立ち寄った。そこで僧が一本の桜の木を眺めていると、ひとりの老人が現れ桜の木に花を手向け、祈りを捧げていた。僧が一夜の宿を頼むと、老人はこの桜は忠度の墓標であるから、回向(えこう:悟りを得るための助け)してほしいと頼む。僧が回向すると老人は喜びの様子を見せながら、花の陰に消えていった。僧が桜の木陰で寝入っていると、夢の中に忠度の亡霊が現れ、自分の歌が「詠み人知らず」として千載集に入っているのを嘆き、作者名を入れるよう、俊成の子の藤原定家に伝えてほしい、と僧に頼む。その後、忠度は、一の谷の合戦で討ち死にした様子を表し、僧に回向を頼み、桜の木の下へと帰って行った。

「野宮」

晩秋、嵯峨野の野宮の旧跡に現れた女は、9月7日の今日は光源氏が野宮に六条の御息所を訪ねた日と僧に言い、2人の間のこと、伊勢に斎宮の娘とともに下向した御息所のことを語り、名を明かして黒木の鳥居の陰に消える。その後、車に乗って現れた御息所は、賀茂祭の車争いの屈辱を述べ、執念を晴らしてほしいと頼む。源氏の来訪を偲ぶ舞の後、再び車で出て行った御息所は・・・。

「山姥」

都に山姥の山廻りの曲舞(くせまい)で有名な百万山姥(ひゃくまやまんば)と呼ばれる白拍子(しらびょうし:舞を踊る遊女)がいた。ある時、百万山姥が、信濃国善光寺に参詣を思い立ち、従者を連れて旅に出る。途中で急に日が暮れてしまい、途方に暮れているとひとりの女が現れ、一夜の宿を提供するからと山中の我が家へ一行を案内する。その女は、実は自分が山姥の霊であることを明かし、百万山姥が曲舞で名を馳せながら、その本人を心に掛けないことが恨めしい、と言う。ここで百万山姥の曲舞を聞いてこの執念を晴らしたい、と歌の一節を所望してその姿を消す。百万山姥が約束通り、山姥の曲舞を始めると真の山姥が姿を現す。そして本当の山姥の生き様を物語り、山廻りの様を見せるが、いつしか行く方知れず消え失せる。

「葛城」

羽黒山の山伏が葛城山(かずらきさん)に峰入りしたところ、吹雪となり困り果てていた。するとひとりの女が現れ、自らの庵に招き入れる。山伏が後夜(ごや:夜半から早朝まで)の勤めを始めようとしたところ、女は「期限までに岩橋を掛けなかったために明王の戒めにより苦しんでいる身であり、自分が葛城の神である」ことを明かし、この苦しみから救って欲しいと頼んで消え失せた。山伏が祈っていると呪縛から逃れた神が現れ大和舞を舞うが、夜明けが近づくと醜い姿を見られるのを恥じて岩戸の中に隠れてしまう。

公演データ

日程

2020/04/29(水・祝)

チケット通常価格

正面 5000円、脇正面3300円(学生2300円)、中正面2800円(学生2000円)

出演者

仕舞:忠度(ただのり) 石黒 実都(宝生流)

仕舞:野宮(ののみや) 影山 道子(宝生流)

仕舞:山姥(やまんば) 鵜澤 久(観世流)

能:葛城(かづらき) 津村 聡子(観世流)

※字幕あり(日本語・英語)

会場住所

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1

会場アクセス

中央・総武線「千駄ケ谷駅」より徒歩5分、大江戸線「国立競技場駅」A4出口より徒歩5分、副都心線「北参道駅」出口1より徒歩7分